Ganze 5 Jahre ist es nun her, dass Keinsteins Kiste das Licht der Welt erblickt hat. Fünf Jahre! Das ist ein halbes Jahrzehnt! Dieses „kleine“ Jubiläum möchte ich mit euch allen feiern – und mit euren Experimenten in einer Blogparade.

Da dieses Jubiläums-Jahr auch hinsichtlich des Weltgeschehens ein ganz besonderes ist (C. sei’s gedankt…), ist „Mein Lieblings-Experiment“ dieses Jahr das perfekte Motto. Denn nachdem mir genau diese Blogparade letztes Jahr aufgrund bombiger Auftragslage im Job und eigenen Ferienplänen völlig versandet ist, ist die Lage dieses Jahr eine völlig andere:

In kaum einem Jahr hatten wir so viel Gelegenheit – und werden sie noch haben – zu Hause zu experimentieren, zu lernen und zu entdecken. Monate des Heimlernens liegen hinter uns, Sommerferien mit eingeschränkten Reisemöglichkeiten vor uns. Das ist die Gelegenheit, euer Lieblings-Experiment zu finden – oder uns zu zeigen, was ihr schon gefunden habt!

Letztes Jahr hat es trotz allem einen Beitrag zur Parade von Anne Nühm alias „breakpoint“ gegeben. Der soll nun hier seine Würdigung als erster Beitrag zur Neuauflage finden.

Und da auch mein Sommer vor allem zu Hause stattfinden wird, lasse ich diese Auflage der Blogparade auch ganz bestimmt nicht mehr versanden. Versprochen.

Fünf Jahre Keinsteins Kiste

Bis in die erste Hälfte 2015 waren “Blogger” in meinen Augen Werbegesichter für Mode, Kosmetik und allerlei Lifestyle-Produkte – kurzum das, was man heute vielleicht eher mit dem Begriff “Influencer” in Verbindung bringt. Und damit so ganz und gar nicht meine Welt.

Erst als ein Neuzugang in einer völlig themenfremden Facebook-Gruppe am Rande ihren Mama-Blog erwähnte, öffnete sich mir die Tür zur ganzen Welt der Blogger – und mir war sofort klar: Davon möchte ich auch ein Teil sein! So habe ich binnen weniger Wochen diesen Blog ins Leben gerufen.

Seitdem hat sich so vieles getan und verändert. Von Anfang an war Keinsteins Kiste als Sammlung naturwissenschaftlicher Inhalte gedacht – zunächst reichlich unspezifisch in Form von “Geschichten aus Natur und Alltag”. Naturwissenschaft besteht nun in grossen Teilen aus Beobachtung…und dazu sind aufmerksame Sinne unabdingbar. So kam ich zu der Umwidmung des Blogs zu “Natur und Wissenschaft für alle Sinne”.

Doch auf Dauer erschien mir auch dies zu ungenau. Zumal ich mit meinem in der deutschsprachigen Blogsphäre nach wie vor exotischen Genre lange nach meinem Platz in deren unendlichen Weiten gesucht habe. Schlussendlich führte diese Suche an den Anfang des Blogs zurück. Mit einem Mama-Blog fing die Geschichte der Kiste an, und mit Familienblogs und ihren Autoren kann ich mich nun wahrhaftig identifizieren. Und das, obwohl ich selbst gar keine Kinder habe.

Wozu Keinsteins Kiste? Um Chemie und anderen Naturwissenschaften ein positives Gesicht zu geben!

Nichts desto trotz arbeite ich mit Kindern, und habe dabei schnell festgestellt, dass es nichts wunderbareres gibt als die kindliche Neugier. Physik (und Chemie und…) ist schliesslich, wo man spielt.

Und diese Neugier ist ein grossartiger Ansatzpunkt, um mein grosses Ziel zu verfolgen: Der Naturwissenschaft im Allgemeinen und der Chemie in Besonderen in euren Köpfen ein besseres Ansehen zu verschaffen!

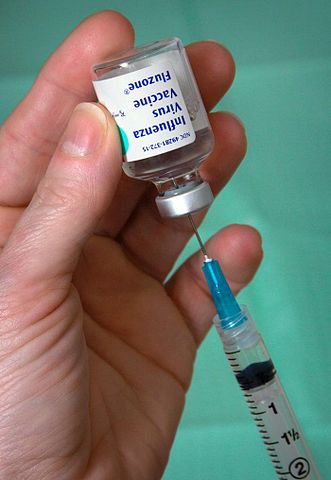

Die Welt ist nämlich voll von “Fake-News”, Fehlinformationen und teils gefährlichen Irrlehren, die viel zu oft auf fruchtbaren Boden stossen. Und solch “fruchtbarer Boden” entsteht, wenn junge Menschen die Fächer, in welchen sie lernen können, wie die Welt funktioniert und wie sie selbst diese Funktionsweisen ergründen können, als “zu schwierig”, “abstrakt”, “realitätsfern” oder gar “unwichtig” erleben. Dann nämlich verlassen sie ihre Schulen oft ohne ein grundlegendes Verständnis für die Natur der Dinge – und sind entsprechend anfällig für jeglichen Unsinn, der darüber verbreitet wird.

Je früher jedoch Neugier und Freude an der Erforschung der Welt geweckt werden, desto grösser sehe ich auch die Chance, dass die Aufmerksamkeit für und die Freude an naturwissenschaftlichen Zusammenhängen erhalten bleibt und Chemie und Co in den Augen einstmaliger Jungforscher ihr gutartiges Gesicht behalten.

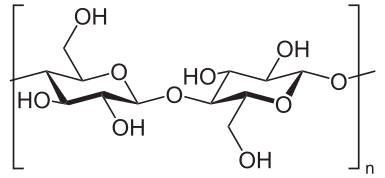

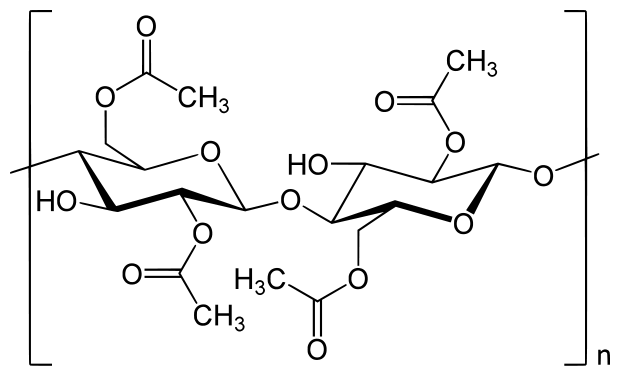

Chemie ist nämlich überall und alles ist Chemie. So tut ihr gut daran im Gedächtnis zu behalten, dass sie eben nur manchmal gefährlich, aber immer spannend ist!

Experimente wecken Spass und Neugier – nicht nur bei kleinen Forschern

Die eindrücklichste und zugleich spassigste Art und Weise, Naturwissenschaften zu lernen, ist, selbst zu experimentieren und zu forschen. So habe ich – besonders in den letzten drei Jahren – mehr und mehr Experimente in Keinsteins Kiste einfliessen lassen, die ihr zu Hause oder in jedem beliebigen Klassenzimmer selbst machen könnt.

Und damit auch naturwissenschaftlich nicht “vorbelastete” Eltern und Lehrer ihren Kindern die unvermeidlichen Fragen junger Forscher beantworten können (allen voran “Wie funktioniert das bloss?”), liefere ich zu jeder Anleitung auch eine ausführliche Erklärung dessen, was hinter den spannenden Beobachtungen steckt.

So können Klein und Gross beim Experimentieren etwas lernen. Aber damit nicht genug: Ihr Grossen könnt euer naturwissenschaftliches Wissen auch direkt in eurem Alltag gebrauchen! Wie? Das könnt ihr in den gesammelten Haushalts– und Gesundheitstipps in der Keinsteins Kiste lernen.

So ist der Blog nun schon seit zwei Jahren offiziell gefüllt mit “Natur und Wissenschaft für die ganze Familie”.

Grosse Sommer-Blogparade zum Geburtstag

Doch nun könnt ihr in der Blogparade selbst mitfeiern und -forschen!

Thema der Blogparade: Mein Lieblings-Experiment!

Experimente mit Aha-Effekt

Denn die Freude an Naturwissenschaft beginnt oft mit einem besonders eindrücklichen Experiment, das einen regelrechten Aha-Effekt auslöst.

So war es zumindest bei mir: In der siebten Klasse bin ich erstmals der Schmelzwärme begegnet – einem Konzept, das mir bis dahin völlig unbekannt war. Und mit dieser einschneidenden Veränderung meines Weltbildes hatte ich mein Herz unrettbar an die Chemie verloren (und das, obwohl sich die Physiker mit den Chemiker um die Einordnung dieses Konzeptes streiten könnten!).

Die ganze Geschichte von diesem Aha-Erlebnis erfahrt ihr hier, und natürlich gibt es auch eine Anleitung für das Experiment zum Nachmachen!

Vielleicht kehrt eure Leidenschaft auch immer wieder zu dem einen Experiment zurück?

Experimente, die euch nicht loslassen

Ich habe zum Beispiel bei jeder sich bietenden Gelegenheit Eisensulfid aus den Elementen Eisen und Schwefel hergestellt (das Teufelchen in mir spielt immer wieder gern mit Schwefel herum…). Da das eine ziemlich stinkige Angelegenheit ist, müssen dafür besondere Anforderungen an die Umgebung erfüllt sein, weshalb es das Experiment (noch) nicht in Keinsteins Kiste gibt.

Experimente, bei welchen ihr (bislang?) nur zugeschaut habt

Oder habt ihr euch bislang noch nicht selbst getraut, zu experimentieren, aber andere dabei beobachtet? Sei es der Lehrer in der Schule, der Dozent in der Uni, oder ein Show-Experimentator auf der Bühne? Welches Schau-Experiment hat euch besonders beeindruckt – vielleicht gar so sehr, dass ihr es gerne einmal selbst versuchen würdet – oder eben gerade nicht?

Im Rahmen der Lehrerausbildung hat uns unser Dozent ein wahrhaft beeindruckendes Demonstrations-Experiment gezeigt: Die Thermit-Reaktion!

Hier bei wird Eisen(III)oxid mit Aluminium-Pulver zur Reaktion gebracht, wobei Temperaturen bis gut 2000°C entstehen! Mit grossem Getöse und Leuchtspektakel entsteht dabei flüssiges(!) metallisches Eisen. Deshalb nutzen Eisenbahner diese Reaktion, um frisch verlegte Schienen zusammen zu “schweissen”. Der sehr grossen Brandgefahr wegen sollte ein solches Experiment immer ausserhalb des Schulhauses (z.B. auf dem asphaltierten Schulhof) gemacht werden.

Später habe ich dann für einige Zeit an der Berufsschule in Arth-Goldau unterrichtet und dort in der Chemikaliensammlung eine fertige Thermit-Mischung gefunden. Natürlich habe ich die ausprobieren müssen – aber leider habe ich es nicht fertig gebracht, das Ganze zu zünden (das ist nämlich – zum Glück – ohne einen speziellen Thermit-Zünder kaum zu bewerkstelligen). Die Enttäuschung bei mir und den extra auf den Hof geführten Schülern war entsprechend gross.

Aber wenn ich noch einmal die Gelegenheit bekäme, Thermit zu zünden, wäre ich sofort dabei.

Experimente in der Forschung

Oder seid ihr sogar selber Forscher (gewesen)?

In der Forschung müssen Wissenschaftler ihre Experimente immer wieder und wieder durchführen und immer das Gleiche beobachten, bevor sie ein belastbares (weil wiederholt beobachtbares) Ergebnis veröffentlichen können. Auch ich kann ein Lied davon singen.

Besonders aufregend wird das Ganze dann, wenn ein Experiment tatsächlich immer das gleiche Ergebnis liefert – und wenn andere Forscher, die den Versuch nachmachen, dieses Ergebnis ebenfalls beobachten. Dann hat man nämlich etwas gefunden, was den allgemeinen Wissenstand wirklich erweitern könnte!

Habt ihr als Forscher selbst einmal so ein eindrückliches Experiment gemacht?

Was ihr zur Blogparade wissen müsst:

Experimentiert ihr gerne – zu Hause, in der Schule oder sogar an eurem eigenen Forscher-Arbeitsplatz? Schaut ihr euch spannende Experimente lieber an? Oder würdet ihr gerne auch selbst experimentieren?

Mit dieser Blogparade möchte ich euch alle – ganz gleich welchen Bezug ihr zum Experimentieren habt – zum Mitmachen einladen:

Beschreibt in einem Blogartikel euer Lieblings-Experiment!

Erzählt, schreibt, fotografiert, filmt oder wie auch immer ihr euch ausdrückt von eurem Erlebnis beim Experimentieren oder Zusehen: Was beeindruckt euch besonders, und warum ist dies euer Lieblings-Experiment?

Und wenn ihr selbst experimentiert, habt ihr vielleicht auch eine Anleitung dazu? Und wenn ihr ganz versiert seid und die Beobachtung sogar erklären könnt, wäre das natürlich Spitzenklasse – aber nicht notwendig.

Bei Bedarf helfe ich beim Erklären auch gerne aus.

Veröffentlicht den Artikel bis zum 13. September 2020 auf eurem Blog bzw. Kanal, verlinkt darin auf diesen Artikel und postet den Link dazu hier in die Kommentare. So kann ich sie über meine Kanäle teilen und zum Abschluss in einer Zusammenfassung würdigen.

Ihr möchtet gerne ein Experiment vorstellen und habt keinen eigenen Blog? Dann könnt ihr euren Beitrag gerne als Gastbeitrag in Keinsteins Kiste einreichen!

Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ihr anderen von dieser Blogparade “erzählt”, sodass möglichst viele die Chance haben, mit zu forschen!

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Forschen, Experimentieren und Verbloggen,

Eure Kathi Keinstein