Additive – Böse Stoffe in Plastik: Was ist wirklich drin?

Welch ein Zufall: Da plane ich diesen Artikel über über Zusatzstoffe, sogenannte Additive, in Kunststoffen und Gefahren für uns, die davon ausgehen sollen. Und auf Facebook stolpere ich heute morgen über einen Artikellink mit dem Titel „Kinder in Deutschland haben zu viele Chemikalien im Blut“ und eindeutigem (wenn auch nicht korrektem) Bezug im Bild auf Plastik-Spielzeug.

Die Reaktionen sind mustergültig: „Zuviel Plastikspielzeug“, „Zuviel made in China“, „Wir werden von unseren Lebensmitteln vergiftet…“, „Wasser in Plastikflaschen…“, „gespritztes Obst…“, „Impfungen…“ (WTF? Was in Impfstoffen drin ist, erfahrt ihr anbei hier!),…

Zur Aufklärung: Es geht in besagtem Artikel um PFAS-Chemikalien, eine Gruppe von Verbindungen, die vor allem bei der Herstellung von Teflon zum Einsatz kommt. Diesen besonderen Kunststoff kennen wir nicht nur als Beschichtung von Bratpfannen. Er ist auch als Bestandteil wasserabweisender Textilien, zum Beispiel im Outdoor-Bereich („GoreTex“). Dabei sind PFAS gar keine Additive im eigentlichen Sinne, sondern Hilfsstoffe, die bei der Produktion verwendet werden und nachher entsorgt werden müssen.

Die zitierten Kommentare wiederum sind ebenso weit hergeholt wie auf den Aufschrei übertragbar, der auf die Erwähnung eigentlicher Kunststoff-Zusätze folgt. Und um die – beziehungsweise um die beliebtesten Zankäpfel unter ihnen – soll es hier und heute gehen.

Was sind Kunststoff-Additive und warum können sie zum Problem werden?

Wie ich im 1×1 der Kunststoffe genauer erkläre, bestehen Kunststoffe aus riesenlangen Kettenmolekülen (sogenannten Polymeren). Die wiederum stellt man her, indem man kleine Gliedmoleküle in chemischen Reaktionen fest miteinander verbindet. Die Ergebnisse kennen wir meist als mehr oder minder flexible, leichte und robuste Feststoffe („Plastik“), deren Eigenschaften die Hersteller genau nach ihren Wünschen designen können.

Und dabei kommen die Additive zum Einsatz. Vieles, was Polymerketten und -netze nicht alleine können, erreichen die Kunststoff-Designer, indem sie die Polymere mit anderen, kleinen Molekülen vermischen. Die bleiben zwischen den Polymerfäden und -maschen hängen und machen die Kunstoffe weicher, feuerfest, farbig, widerstandsfähig gegenüber Verwitterung und vieles mehr.

Das Problem dabei: Die Moleküle, die im Fadengewirr hängen bleiben, sind sehr viel weniger fest im Kunststoff gebunden als die Kettenglieder der Polymere selbst. Die Additive können also mehr oder weniger leicht aus dem Kunststoff herauskommen und in dessen Umgebung, zum Beispiel den Inhalt von Behältern, einwandern. Und nicht alle davon sind gesundheitlich unbedenklich.

Aus der unüberschaubaren Vielfalt der Plastik-Zusatzstoffe habe ich mir ein paar Bereiche herausgegriffen, dir mir besonders populär und damit vieldiskutiert erscheinen:

- Weichmacher

- Bisphenol A (und Verwandte)

- PET-Getränkeflaschen

Weichmacher

Viele unserer Alltagskunststoffe sind bei uns angenehmen Temperaturen hart und spröde. Dabei benötigen wir in einer Vielzahl von Situationen weiche und flexible Stoffe. Deshalb haben die Kunststoffhersteller verschiedene Kniffe entwickelt, um solche Stoffe schaffen:

Passende Struktur aus Polymerfäden

Die Kunststoffe Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) kennen wir in zwei Erscheinungsformen: Als festes, steifes Material (z.B. für „Tupper“-Dosen) und als durchsichtige, flexible Folie (z.B. für Gefrierbeutel). Beide Varianten bestehen jeweils aus der gleichen Sorte Polymer – Ketten aus Ethylen- bzw. Propylen-Gliedern. Der Unterschied besteht in der Verknüpfung dieser Ketten.

Festes Polyethylen (oder -propylen), oft gekennzeichet als PE-HD bzw. HDPE (oder PP-HD bzw. HDPP) besteht aus einfachen, unverzweigten Polymerketten. Die lassen sich säuberlich und dicht nebeneinander anordnen, etwa wie Spaghetti in einer Packung, sodass der Kunststoff eine kristallähnliche Struktur erhält. Das „HD“ in der Kennzeichnung steht deshalb für „high density“, also „hohe Dichte“.

In den folienartigen weichen Spielarten dieser Kunststoffe sind die Ketten dagegen verzweigt: Von einigen Kettengliedern zweigen mehr oder weniger lange Seitenketten ab. Ein Kunststoff aus solchem Molekülen gleicht eher einem Haufen Daunen, deren Kiele ebenfalls Fasern tragen. Daunen lassen sich kaum säuberlich aufschichten, gleiten aneinander vorbei und sind als Haufen leicht und fluffig. So verhält es sich auch mit weichem PE oder PP, die deshalb als PE-LD bzw. LDPE (oder PP-LD bzw. LDPP), also mit „low density“ – „niedriger Dichte“ – bezeichnet werden.

Polyethylen und Polypropylen enthalten deshalb keine Weichmacher – die sind gar nicht nötig!

Innere Weichmachung durch Copolymere

Eine all zu dichte Anordnung von Polymerketten können Hersteller auch vermeiden, indem sie Ketten aus verschiedenen Gliedern zusammensetzen. Solche Ketten aus sich mehr oder minder regelmässig abwechselnden Gliedern nennen die Kunststoffchemiker Copolymere. Durch die Auswahl (un-)passender Zwischenglieder können solche Copolymere weicher als die ursprünglichen Kunststoffe gestaltet werden. Die als „Weichmacher“ verwendeten Zwischenglieder werden dabei ebenso fest wie die übrigen Glieder in die Ketten gebunden. Man nennt das Verfahren deshalb „innere Weichmachung“.

Innere Weichmacher können „ihren“ Kunststoff ebenso wie die anderen Kettenglieder im Normalfall praktisch nicht verlassen!

Äussere Weichmachung durch Additive

Wenn die beiden oberen Verfahren nicht in Frage kommen, können Polymere mit kleineren Molekülen gemischt werden, die wie ein Lösungsmittel wirken. Im Gemisch mit solchen Weichmachern sind die Polymerketten leichter gegeneinander beweglich und ein wenig auf Abstand zueinander. Die Struktur des Kunststoffs ist damit „fluffiger“ als eine kristallähnliche Packung Spaghetti.

Unter den Alltagskunststoffen ist diese „äussere Weichmachung“ vor allem für Polyvinylchlorid (PVC) von Bedeutung. Neben Kabeln und Folien ist Weich-PVC auch als Material für Spielzeuge, zum Beispiel Badeenten, beliebt – und kontrovers diskutiert.

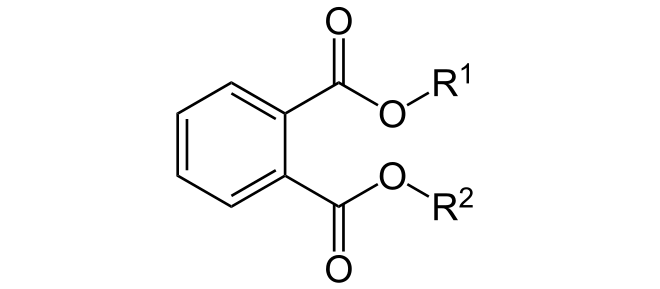

Lieblings-Weichmacher für PVC: Phthalate

Die mit am weitesten verbreiteten Weichmacher für PVC sind Ester der Phthalsäure (gesprochen Ftálsäure, die unsägliche Rechtschreibung kommt von der Übertragung von griechisch „ναφθα“ (naphtha) = Erdöl in die lateinische Schrift), genannt Phthalate.

In der Vergangenheit meistgebraucht und entsprechend berüchtig ist das Diethylhexylphthalat (DEHP), das auch asl Dioctylphthalat (DOP) bekannt ist.

Warum Weichmacher problematisch sind

Das Problem dabei: Es hat sich herausgestellt, dass dieses Molekül im menschlichen Körper ähnliche Wirkungen wie Geschlechtshormone entfalten kann. Durch die Aufnahme von DEHP kann also der Hormonhaushalt im Körper durcheinandergebracht werden, was unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen, Leber und Nieren schädigen und möglicherweise sogar Krebs verursachen kann. Es ist also gar nicht erstrebenswert, dass dieser Zusatzstoff aus „seinem“ Kunststoff aus- und in dessen Benutzer einwandert.

Deshalb ist DEHP in der EU schon lange als Bestandteil von Kleinkinderspielzeug verboten. Seit 2015 gibt es die Zulassung dafür überdies nur noch für medizinische Verpackungen. Firmen aus Übersee (vor allem aus Fernost) unterliegen diesem Verbot jedoch nicht unbedingt. So fährt letztlich am sichersten, wer seine Kunststoffprodukte von europäischen Herstellern bezieht.

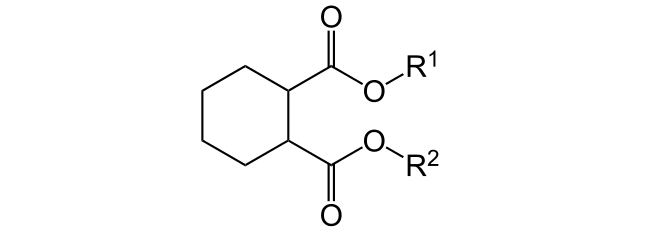

Dort kommen nämlich Ersatzstoffe für DEHP zum Einsatz, die anders als Phthalate als unbedenklich gelten. Ein Beispiel ist „Hexamoll DINCH“. Die Moleküle dieses Stoffgemischs sind unübersehbar mit den Phthalaten verwandt, weisen aber einen in Sachen Hormonwirkung entscheidenden Unterschied auf:

Tatsächlich geht der Einsatz von Phthalaten in Kunststoffprodukten laut Testergebnissen der Stiftung Warentest in den letzten Jahren merklich zurück.

Bisphenol A

Bisphenol A und andere mit ihm verwandte Bisphenole werden zuweilen im Zusammenhang mit Weichmachern genannt. Dabei sind sie selbst gar keine Weichmacher, sondern Antioxidantien. Sie werden einem Kunststoff zugegeben, damit sie verhindern, dass Weichmacher darin durch Oxidation zersetzt werden.

Ausserdem dienen sie als Kettenglieder für die Herstellung von Polycarbonaten, einer weiteren Sorte Kunststoffe, und sind als Bestandteile von Thermopapier (z.B. für Kassenbons) und Epoxidharzen (Kunststoffe z.B. zur Beschichtung von Behältern) bekannt.

Das Problem mit den Bisphenolen ist das gleiche wie mit den Phthalat-Weichmachern: Sie können „ihre“ Kunststoffe verlassen und haben eine hormonähnliche Wirkung. Da sie uns in der Vergangenheit in vielen Bereichen besonders nahe kamen, haben sie deshalb einen ziemlich schlechten Ruf.

Bisphenole verschwinden aus unserer Umgebung

„Vergangenheit“ ist jedoch das entscheidende Stichwort: Bisphenole verschwinden zunehmen aus den Kunststoffen im Lebensmittelbereich und unserer direkten Umgebung.

So waren Polycarbonate bis vor knapp 10 Jahren ein beliebtes Material für Babyflaschen. Aufgrund der Sorge, aus den Polycarbonaten könnten Bisphenole in Milch&Co einwandern, werden Babyflaschen jedoch schon seit 2011 in Europa aus anderen, unbedenklichen Kunststoffen wie PE oder PP hergestellt. Wenn eure Flaschen also jünger als 9 Jahre sind, braucht ihr euch um Bisphenole keine Sorgen zu machen.

Auch als Bestandteil von Thermopapieren sind Bisphenole seit diesem Jahr (2020) sowohl in der EU als auch in der Schweiz verboten. Viele Supermärkte haben allerdings schon vor Jahren auf bisphenolfreie Kassenzettel umgestellt.

Was ist gefährlicher? Bekanntes oder Unbekanntes?

Nicht nur viele Forscher, sondern auch Regierungen beschäftigen sich mit Bisphenol A und seinen Verwandten hinsichtlich unerwünschter Wirkungen in verschiedenen Bereichen. Während die EU die Verwendung schon in den vergangenen Jahren immer stärker eingeschränkt hat, hat sich die Schweizer Regierung bislang auf den Wissensstand von 2009 berufen. Dem gemäss seien die unerwünschten Wirkungen von Bisphenol A zwar gegeben, aber erst ab einer Dosis, mit der wir Endverbraucher gar nicht in Berührung kämen. Deshalb haben die Schweizer mit Verboten zunächst gezögert und damit einem weiteren Problem Rechenschaft getragen:

Das Verbot von in der Industrie weit verbreiteten Stoffen macht die Verwendung von Ersatzstoffen nötig. Und die sind oft viel weniger erforscht als lang verwendete und oft untersuchte Stoffe. So ist stets abzuwägen, was letztendlich schädlicher ist: Die ‚Katze im Sack‘ in Folge eines vorschnellen Verbots oder ein Übel, das dank seiner Bekanntheit klein gehalten werden kann.

Wichtig ist, eine Entscheidung für das kleingehaltene Übel regelmässig zu überprüfen. Denn der Stand der Wissenschaft ist glücklichlicherweise einem steten Wandel unterzogen. So können nicht nur die möglichen Gefahren des kleingehaltenen Übels immer näher bestimmt, sondern auch die Katzen aus dem Sack geholt und untersucht werden, bevor man sie auf die Allgemeinheit loslässt.

Bisphenole werden, in der EU schneller als in der Schweiz, zunehmend aus den Kunststoffen in unserer Umgebung verbannt. Inwieweit Ersatzstoffe einen Vorteil bringen, wird sich erst noch erweisen.

Additive in PET-Getränkeflaschen?

Ebenfalls heiss diskutiert werden Meldungen um Stoffe, die aus PET-Flaschen in Getränke gelangen sollen, nicht zuletzt unter dem Einfluss von Wärme, Sonne, säurehaltigem Inhalt und ähnlichen Faktoren. Tatsächlich gibt es Studien, die eine hormonähnliche Wirkung von Getränken in solchen Flaschen nach Lagerung unter solchen Bedingungen aufzeigen.

Darin liegen aber gleich zwei Hunde begraben:

Der erste wird schon im vorangehenden Satz ersichtlich: Die Studienersteller messen eine hormonähnliche Wirkung, stellen aber nicht fest, von welchem Stoff bzw. welchen Stoffen sie ausgeht.

Der zweite bezieht sich auf die gemessenen Mengen. Da die Forscher nicht wissen, nach welchem Stoff sie suchen, messen sie die Hormonwirkung als ‚entsprechend der Wirkung des Geschlechtshormons Östradiol‘. Zunächst war, laut DLG, von Werten bis zur Entsprechung von 75 Nanogramm, das sind 75 Milliardstel oder 0,000000075g Östradiol pro Liter die Rede. Gefunden hat das deutsche Bundesamt für Risikobewertung schliesslich die Entsprechung von 5 Picogramm, also 5 Billionstel oder 0,000000000005g Östradiol pro Liter Mineralwasser.

Das heisst, selbst wenn nun jemand misst, die Hormonwirkung sei in Limonade, oder nach drei Tagen in der Sonne, oder… um 100% höher – also doppelt so hoch – handelt es sich immernoch um Werte im Bereich von Billionsteln Gramm pro Liter. Solche Zahlen wecken meine Hochachtung vor der unglaublichen Genauigkeit der Spurenanalytik, sind aber für eine spürbare Wirkung im „richtigen Leben“ nicht relevant.

Nichts desto trotz wird heiss diskutiert, was für diese hormonähnliche Wirkung verantwortlich sein mag.

Wo könnten hormonähnlich wirkende Stoffe herkommen?

Additive wie Phthalat-Weichmacher

Der Fund von hormonähnlich wirkenden Stoffen im Inhalt von PET-Flaschen legt den Gedanken an Weichmacher, die genau dafür bekannt sind, nahe. Allerdings sollen PET-Getränkeflaschen ja steif sein und ihre Form bewahren können. Die bekannte Flexibilität beruht nämlich auf der enormen Dünne des Materials, die die Festigkeit gerade notwendig macht. Allein deshalb enthält Getränkeflaschen-PET gar keine Weichmacher.

Dazu kommt, dass Zusatzstoffe das Recycling von Kunststoffen erheblich erschweren können. Deshalb sind sie in PET-Flaschen allgemein um so weniger zu erwarten, je ausgefeilter der PET-Recyclingkreislauf des Herkunftslandes ist.

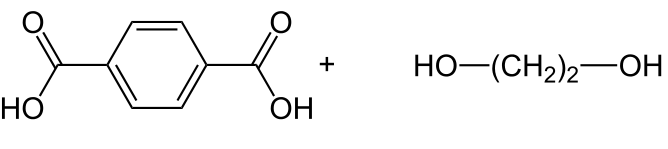

Das Material PET als solches

PET steht für Polyethylenterephthalat. In diesem Wort fällt schnell einmal die unsägliche Schreibweise mit ph und th hintereinander auf und verleitet dazu, an eine Verwandschaft mit Phthalaten zu denken. Tatsächlich sehen die namensgebenden Kettenglieder dieses Polymers so aus:

Gemeinsam haben Phthalsäure und Terephthalsäure den Benzolring mit zwei Carbonsäuregruppen. Der entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass die Säuregruppen der Terephthalsäure an gegenüberliegenden Ecken des Benzolrings stehen. Währenddessen befinden sich jene der Phthalsäure in den Weichmachern an benachbarten Ecken. Die Form der Moleküle ist damit vollkommen unterschiedlich.

Da Hormone im Körper nun ihre Botschaften überbringen, indem sie in massgeschneiderten Taschen von Proteinen binden, ist die Form ihrer Moleküle aber entscheidend für die Wirkung. So kann davon ausgegangen werden, dass Terephthalsäure und ihre Ester die Hormonwirkung von Pththalaten nicht nachahmen kann.

Frühere Inhalte von recycelten PET-Behältern

Kosmetik- und Hygieneartikel, zum Beispiel Shampoo, können hormonähnlich wirksame Stoffe enthalten, die in ihre Behälter aus- und nach deren Recycling in den neuen Inhalt einwandern mögen. So zumindest die Vorstellung. Auch deshalb wohl werden Shampoo- und ähnliche Flaschen meist gar nicht aus PET hergestellt. Zudem sind sie, wenn es sie doch gibt, – vor allem in der Schweiz – gar nicht Teil des Recyclingkreislaufs für PET-Getränkeflaschen.

Rückstände von Antimontrioxid

Antimontrioxid (Sb2O3) wird bei der Herstellung von PET als Katalysator eingesetzt. Da ist kaum vermeidbar, dass ein winziger Rest davon im Kunststoff zurückbleibt. Anders in Glas: Für dessen Herstellung der Katalysator nicht gebraucht, deshalb ist in Glas gar kein Antimontrioxid drin.

Auch dieses Salz ist, wenn es in zu grossen Mengen auftritt, für eine hormonähnliche Wirkung bekannt. Deshalb hat die WHO einen Grenzwert für den Gehalt von 5 Mikrogramm (0,000005g) Antimontrioxid pro Liter Trinkwasser festgelegt (und der ist in der EU Gesetz). Untersuchungen zeigten jedoch, dass dieser Grenzwert selbst bei jahrelanger Lagerung von Getränken in PET-Flaschen oder unter ungünstigen Bedingungen gar nicht überschritten werden kann. Eine bedenkliche Hormonwirkung seitens Antimontrioxid in PET-Flaschen gibt es folglich nicht.

Der eigentliche Inhalt der PET-Flaschen

Aufgrund ihrer weiten Verbreitung in (nicht all zu viel) früheren Zeiten sind Phthalate in unserer Umwelt heute allgegenwärtig. Da würde ich nicht ausschliessen wollen, dass sie auf anderen Wegen als aus den PET-Flaschen in die Getränke geraten. Auch wenn es auch diesbezüglich strenge Grenzwerte gibt.

Ausserdem sind Wärme und vor allem Sonnenstrahlung mächtige Triebkräfte für chemische Reaktionen. Was dabei aus den verschiedenen Inhaltsstoffen von Softdrinks entstehen mag (etwas mit hormonähnlicher Wirkung?), kann ich keinesfalls überblicken (und wäre vermutlich auch für Wissenschaftlerteams in Labor sehr aufwändig).

Obwohl diese beiden Punkte ziemlich spekulativ sind, würde ich spontan in diesem Bereich nach Ursachen für die gefundene hormonähnliche Wirkung suchen – sofern sich das bei deren geringem Umfang überhaupt lohnt.

Woher rührt dann der oft monierte „Plastik“-Geschmack?

Eine PET-Flaschenwand kommt keineswegs einer hermetischen Abriegelung gleich. Stattdessen ist sie vor allem für kleine Gasmoleküle durchlässig. So können Stoffe wie CO2 zwischen Inhalt und Aussenraum ausgetauscht werden. Das kann wiederum dazu führen, dass kohlensäurehaltige Getränke in einer geschlossenen PET-Flasche mit der Zeit ein wenig „schal“ werden (da sich durch das Entweichen von CO2 wiederum Kohlensäure im Getränk zersetzt). Mit der Kohlensäure geht dem Getränk, selbst Wasser, auch eine säuerliche Geschmacksnote verloren.

Ausserdem gibt es tatsächlich einen Stoff, der aus PET in dessen Inhalt einwandern kann: Acetaldehyd. In grossen Mengen giftig (z.B. verursacht es den „Kater“ bei starkem Alkoholkonsum) kommt dieses Molekül in Spuren praktisch überall vor, wo Leben ist. Kleine Mengen davon kommen also nicht nur in unserem Körper, sondern auch in Säften und Softdrinks naturgemäss vor. So schaden sie uns nicht.

Allerdings hat Acetaldehyd einen süsslichen Geschmack, den wir schon bei ziemlich kleinen Mengen (20 Mikrogramm pro Liter) wahrnehmen. In Süssgetränken fällt der gar nicht auf. Den Geschmack von Wasser kann er allerdings spürbar verändern. Deshalb achten Getränkehersteller darauf, das Auswandern von Acetaldehyd aus ihren Wasserflaschen zu verhindern (bzw. den Gehalt daran niedrig zu halten).

Dazu kann wiederum ein Additiv namens Anthranilamid eingesetzt werden, das das Acetaldehyd im Kunststoff bindet, seinerseits aber (in wesentlich geringeren Mengen) in den Inhalt einwandern kann. Dort verursacht es aber weder einen Geschmack noch eine hormonähnliche Wirkung.

Eine schnelle Geschmacksveränderung in PET-Flaschen-Wasser mag also ein Hinweis darauf sein, dass Acetaldehyd, aber kein Anthranilamid im Material ist. In Flaschen für Süssgetränke und Säfte ist dagegen niemals Anthranilamid.

Die in PET-Flaschen gefundene hormonähnliche Wirkung ist marginal und das Material sehr wahrscheinlich nicht die Ursache. Geschmacksveränderungen rühren von Gasaustausch und harmlosem Acetaldehyd her.

Fazit

Bezüglich bedenklichen Zusatzstoffen in Kunststoff hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vieles getan. Was vor zehn oder mehr Jahren problematisch war, ist heute oft Geschichte oder auf dem besten Weg, dazu zu werden.

Zudem wird in den Medien so manches in Bezug auf Additive in Kunststoffen heisser gekocht als ihm gebührt.

Was ihr selbst tun könnt, um schädlichen Additiven aus dem Weg zu gehen

- Frei nach meinem persönlichen Paretoprinzip: Meidet Kinderspielzeug und andere Kunststoffgegenstände für körpernahe Anwendungen zweifelhafter Herkunft. Zieht solche namhafter europäischer Hersteller vor.

- Informiert euch bei der Stiftung Warentest bzw. dem Schweizer K-Tipp über die gefundene Belastung in einzelnen Produktgruppen. Tests mit schwerwiegendem Ergebnis werden im Laufe der Zeit oft wiederholt. So lohnt es sich, von Zeit zu Zeit nach Veränderungen bei den einzelnen Herstellern zu schauen.

- Ersetzt Gegenstände wie Babyflaschen, die aus Zeiten vor der jeweiligen Ausmusterung kritischer Materialien stammen, durch neue.

- Behaltet angesichts reisserischer Meldungen oder heisser Online-Diskussionen zu Plastik und Zusatzstoffen die Nerven. Informiert euch, bevor ihr unnötig Panik schiebt. Ich stehe immer gerne für Fragen zur Verfügung.

Und wie steht ihr Zusatzstoffen in Plastik gegenüber? Bereiten sie euch Sorgen? Oder geht ihr damit gelassen um?

Mehr rund um Kunststoffe findet ihr hier in Keinsteins Kiste:

- Das 1×1 der Alltagskunststoffe

- Wie funktioniert Kunststoff-Recycling?

- Experiment: PE-Recycling selbst gemacht

- Wie wirken Antistatik-Sprays

- Polylactid: Ein Biokunststoff

- Experiment: DIY-Biokunststoff: Stärkefolien

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!