Dieses Jahr sind all unsere Ferienpläne C-bedingt ins Wasser gefallen. Trotzdem haben wir doch noch ein paar Tage auf der Strasse zugebracht – zwecks Kurz-Roadtrip durch den Alpenraum. Reto, der nicht fährt, kommt dabei oft auf Gedanken, für die ich am Steuer oft gar keine Muddr habe. Zum Beispiel während der Durchfahrt durch die x-te Strassenbaustelle des Tages. Hier in der Schweiz weist dort orange Ersatz-Fahrbahnmarkierung darauf hin, wo es vorübergehend lang geht.

„Aber woraus besteht diese Fahrbahnmarkierung eigentlich“, fragte Reto, „und wie zum Teufel bekommen sie die wieder ab, wenn die Baustelle fertig ist?“

Was da aus dem Mund eines Ingenieurs kommt, hört sich vielleicht nicht wie eine Chemiefrage an. Trotzdem ist es eine – und erst noch eine interessante. Denn immer, wenn es um Materialien, ihre Verarbeitung und Entsorgung geht, sind Chemiker gefragt. Die beschreiben und charakterisieren Stoffe schliesslich nicht nur, sondern erschaffen sie geradewegs nach ihren Wünschen.

Was muss Fahrbahnmarkierung können?

Dies ist die wichtigste Frage, die Chemiker zu beantworten haben, wenn sie einen Stoff für einen bestimmten Zweck auswählen oder erschaffen wollen.

Und gerade an Fahrbahnmarkierungen haben wir ziemlich harte Anforderungen. Sie soll den Autofahrern schliesslich zeigen, wo sie lang sollen – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Eine Fahrbahnmarkierung muss also stets gut sichtbar sein, im Hellen wie auch bei Dunkelheit, bei trockenen Verhältnissen wie auch bei strömendem Regen.

Ausserdem muss sie für eine lange Zeit sichtbar bleiben – wir wollen ja nicht überall Strassenbaustellen, weil alle paar Wochen alles nachgepinselt werden muss. Und während ihrer langen Lebensdauer fahren abertausende schwere Autos und Lastwagen mit dreckigen Reifen darüber.

Eine Fahrbahnmarkierung muss sich somit deutlich von der Strasse abheben. Da der Asphalt meist dunkelgrau bis schwarz ist, sind dauerhafte Markierungen darauf in praktisch allen Ländern weiss. Und dieses Weiss darf weder von den darüberfahrenden Autos abgerieben werden, noch Sonne, Wind und Wetter zu schnell zum Opfer fallen. Folglich ist da ein besonders robustes Material gefragt.

Richtig kniffelig wird es jedoch bei vorübergehenden Markierungen in Baustellen. Für die gilt nämlich im Grossen und Ganzen das Gleiche – und sie sollen nach Abschluss der Bauarbeiten rückstandslos wieder entfernt werden können. Das ist nämlich Vorschrift: Nach dem Entfernen einer temporären Fahrbahnmarkierung dürfen keine Spuren davon zurückbleiben. Einfach überkleben ist – obwohl immer wieder praktiziert – eigentlich nicht erlaubt.

Für Baustellenmarkierungen braucht man also ein Material, das Wind, Wetter und Tausende Autos aushält, sich bei Bedarf aber vollständig wieder entfernen lässt.

Welche Stoffe können das?

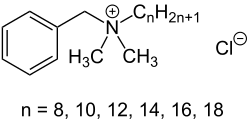

Wie so oft haben Chemiker zur Lösung dieses Problems massgeschneiderte Stoffe erschaffen. Mit anderen Worten: Fahrbahnmarkierungen bestehen aus speziell dafür entworfenen Kunststoffen. Die gibt es in mehreren Varianten.

Bei dauerhaften Markierungen steht die Haltbarkeit der Stoffe im Vordergrund. Denn die sollen ja gar nicht von der Strasse verschwinden.

Farbe zum Auftragen

Ganz simple Farbe zum Aufsprühen oder -walzen, im Strassenbau Fahrbahnmarkierung Typ 1 genannt, kommt heutzutage höchstens noch in wenig befahrenen Bereichen, meist innerorts, zum Einsatz oder hat schon etliche Jahre auf dem Buckel. Denn heutzutage kennt man allerlei Tricks und Kniffe, um die Markierungen vor allem bei Regen besser sichtbar zu gestalten.

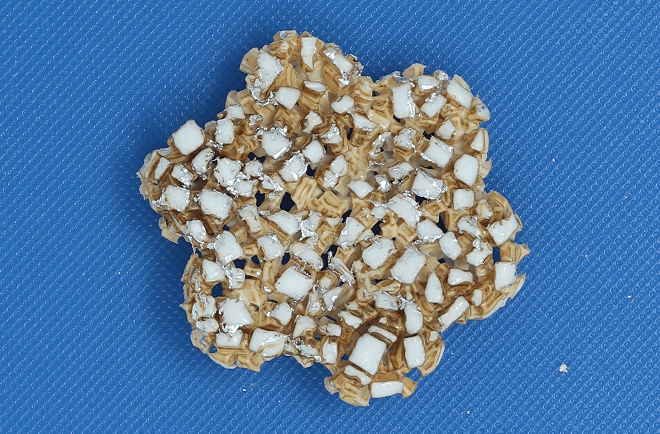

So streut man für Fahrbahnmarkierung vom Typ 2 Glitzerperlen und Streugut für bessere Griffigkeit (niemand möchte auf Linien und Pfeilen plötzlich ins Rutschen kommen) auf frisch aufgetragene Streifen oder mischt diese Zutaten gleich in die Farbe hinein. Letzteres hat den Vorteil, dass das Streugut nicht einfach von drüberfahrenden Autos von der Oberfläche abgerieben werden kann. Denn das Glitzerzeug ist dann ebenso in den tiefen Schichten wie obenauf.

Die Glitzerperlen funkeln deutlich sichtbar in der Sonne oder dem Licht von Strassenlaternen und Autoscheinwerfern. Ausserdem können sie aus einem Wasserfilm herausragen und bleiben so auch bei Regen sichtbar.

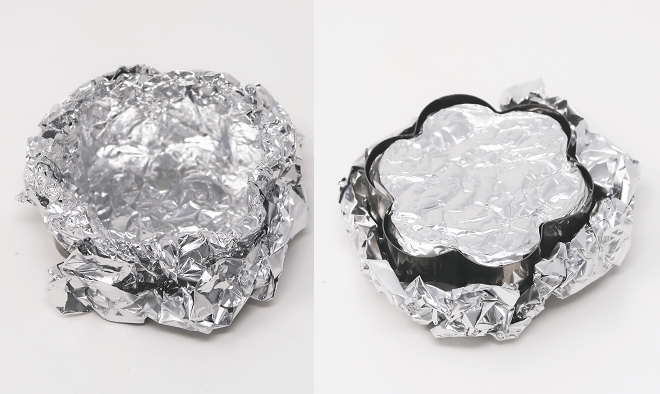

Ebenfalls gut bei Regen sichtbar sind Farben, die auf der Fahrbahn ein klumpiges Gitter bilden. Denn diese Gitter ragen nicht nur über der Fahrbahn empor. Die offenen Maschen und Streben erlauben Regenwasser ausserdem, zwischen ihnen hindurch abzufliessen, anstatt sie einfach zu überfluten. Dabei sind die Maschen gerade so dicht, dass sie aus der Sicht der Autofahrer wie eine durchgezogene Linie erscheinen.

Kunststoff-Einlegearbeiten

Die haltbarste Fahrbahnmarkierung erhält man, wenn man Vertiefungen in Form der geplanten Linien und Pfeile in den Asphalt fräst und sie anschliessend mit Kunststoffmasse ausfüllt.

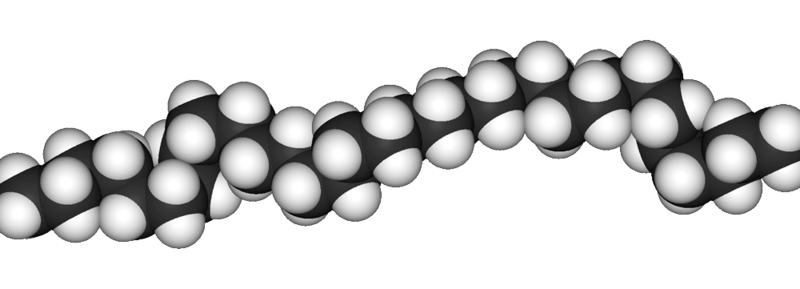

Dazu gibt es Kunststoffe, die „unfertig“ verkauft werden: Ihre Zutaten werden in zwei getrennten Portionen geliefert, die jede für sich unfertig aufbewahrt werden können. Mischt man die beiden Portionen (manche muss man zunächst erhitzen, damit sie schmelzen) und lässt sie an der Luft liegen, reagieren sie miteinander zu den Riesenmolekülnetzen, aus denen feste Kunststoffe bestehen. So müssen die Strassenarbeiter nur schnell genug sein und die Mischung in die ausgefrästen Vertiefungen füllen, bevor sie hart wird.

Da Fahrbahnmarkierungen innerhalb eines Landes überall gleich aussehen sollen, kann man Linien, Pfeile und Schriftzeichen aus Kunststoff auch in einer Fabrik fertig herstellen. Dann brauchen die Strassenarbeiter sie nur noch in die vorgesehenen Vertiefungen zu kleben – mit einem superfesten Klebstoff, den Chemiker für genau diesen Zweck geschaffen haben.

Klebefolien

All diese aufwändigen, superhaltbaren Markierungen eignen sich aber schlecht für Baustellen, in denen die Fahrbahnmarkierung nur für eine begrenzte Zeit halten und dann spurlos verschwinden soll. Deshalb gibt es die Pfeile und Linien auch als Aufkleber – komplett mit Farbe und Glitzerperlen beschichtet. So lassen sie sich rasch auf den Asphalt aufkleben, ohne dass viel Zeit fürs Fräsen, Pinseln oder Bestreuen aufgewendet werden muss.

Ausserdem lassen sich Aufkleber relativ leicht wieder von der Strasse abziehen. Das birgt jedoch auch ein Problem, das ich schon oft in Baustellen beobachtet habe: Wenn tausende Autos darüber fahren, lösen sich die Klebestreifen irgendwann ab und werden geknickt oder verschoben wieder auf die Fahrbahn gepresst. Das Ergebnis entspricht sicherlich nicht den gesetzlichen Regeln für Fahrbahnmarkierung, die besonders in Deutschland sehr streng sind. Und im schlimmsten Fall könnte so eine beschädigte Markierung gefährlich werden.

Um der Sicherheit willen gibt es deshalb Fahrbahnmarkierungs-Aufkleber, die mit einem massgeschneiderten Leim zusammen verkauft werden: Ähnlich wie bei den Einlegearbeiten ist auch dieser Klebstoff „unfertig“ und in zwei Portionen geteilt. Die eine befindet sich auf der Unterseite des Aufklebers, die andere wird auf den Asphalt aufgetragen. Legt man den Aufkleber auf diese „Grundierung“ und drückt ihn fest an, dann mischen sich die beiden Klebstoffe und reagieren zu einem bombenfesten Molekülgefüge.

Damit lösen sich die Baustellenmarkierungen nicht vorzeitig – allerdings bekommt man sie auch nach den Bauarbeiten nicht mehr so einfach von der Strasse. Dementsprechend grobschlächtig muss dazu vorgegangen werden: Entweder fräst man die oberste Asphaltschicht mitsamt der Aufkleber weg, oder man fackelt den Kunststoff mit einer Art Flammenwerfer ab (da Asphalt feuerfest und dunkel ist, leidet er ja nicht darunter).

Schaden diese Kunststoffe der Umwelt?

Wenn Chemiker Stoffe erschaffen und so nah an die Umwelt bringen wie auf Strassen, die mitten durch die „Natur“ verlaufen, ist auch dies eine entscheidende Frage. Denn zum Einen entsteht beim Wegfräsen von Fahrbahnmarkierung feiner Staub, und beim Verbrennen entstehen Abgase und Rauch.

Noch viel wichtiger ist aber, dass all die Autoreifen, die über die Markierungen fahren, winzigkleine Mengen davon abreiben. Und wenn tausende oder gar Millionen Autos vorbei kommen, werden diese winzigkleinen Mengen ganz schnell gross. Und Sand und Staub, die durch das Abschmirgeln von Kunststoffen entstehen, kennen die meisten von euch unter dem Begriff „Mikroplastik“. Das ja niemand haben will – und das trotzdem überall zu finden ist.

Das von der Fahrbahnmarkierung abgeriebene Mikroplastik wird vom Wind davongeweht oder vom Regen in den Boden gespült und gelangt mit dem Wasserkreislauf irgendwann in die Meere. Laut der Ergebnisse einer Studie des Dachverbands von Umweltorganisationen und -behörden IUCN machen abgeriebene Fahrbahnmarkierungen 7% des vom Land in die Meere geratenden Mikroplastiks aus. Ausgehend von geschätzten 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik-Eintrag im Jahr entspricht das rund 105 Tonnen Kunststoff-Staub von Fahrbahnmarkierungen (Klingt viel – der Löwenanteil des Mikroplastiks entsteht aber direkt in den Gewässern aus grösserem Plastikabfall: bis rund 10,5 Millionen Tonnen im Jahr!).

Ist Mikroplastik gefährlich?

Kann Mikroplastik unserer Gesundheit oder der von Lebewesen in den Meeren und anderen Lebensräumen gefährlich werden? Das ist eine wirklich schwierige Frage – denn man weiss die Antwort (noch) nicht. Was den menschlichen Körper angeht, geht man zur Zeit davon aus, dass es uns nicht gross schadet. Denn vornehmlich könnte Mikroplastik über den Verdauungstrakt in unsere Körper gelangen – und auf diesem Weg auch gleich wieder hinaus, da der Körper keinen Grund hat, die Kunststoffpartikel aus dem Nahrungsbrei heraus aufzunehmen. Eine andere Möglichkeit ist das Einatmen von Mikroplastik-Stäuben. Was das für Folgen haben kann, ist jedoch – wie so vieles in dem Bereich, noch nicht erforscht.

Was Meereslebewesen betrifft, gibt es Hinweise darauf, dass einzelne Arten unter Mikroplastik-Belastung leiden, besonders dann, wenn bestimmte Umweltbedingungen erschwerend dazukommen. Andere Arten scheinen sich dagegen gar nicht an den Kunststoffpartikeln zu stören. Wie beim Menschen auch gilt hier: Die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Umwelt sind grösstenteils noch nicht erforscht.

Schon allein der erzeugten Mengen an Mikroplastik lohnt es sich, in diesen Bereichen weiter zu forschen. Und während die Forscher daran arbeiten, lohnt es sich ebenso, Vorsicht walten zu lassen und nicht unnötig Mikroplastik in die Umwelt gelangen zu lassen. Das gilt auch für die Gestaltung von Fahrbahnmarkierung, die wie so viele Kunststoff-Materialien laufend weiterentwickelt werden.

Chemie machts möglich: Markierungen der Zukunft

Fahrbahnmarkierung, die als Ganzes haltbar, zu Mikroplastik zerrieben aber biologisch abbaubar wäre (sodass kein Mikroplastik übrig bliebe, das in die Meere gelangen könnte), wäre ein Träumchen. Allerdings sind solche recht widersprüchlichen Eigenschaften meist nicht leicht zu realisieren.

Bereits Wirklichkeit ist dagegen eine Entwicklung hin zu noch besserer Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter.

Sicher kennt ihr alle „Glow-in-the-dark“-Farbe oder ebensolche Klebesterne und andere Deko fürs Kinderzimmer. Diese Farben und Kunststoffgegenstände lassen sich mit Licht „aufladen“ und leuchten später stundenlang im Dunkeln. (Dieser Vorgang heisst Phosphoreszenz – wie er funktioniert erfahrt ihr hier in Keinsteins Kiste!) Der Niederländer Daan Roosegarde hat Fahrbahnmarkierung aus solch einem phosphoreszierenden Kunststoff gemacht: Tagsüber speichert er Sonnen- bzw. Tageslicht, und nachts leuchten die Streifen aus sich selbst heraus! Das sieht nicht nur cool aus, sondern ist für die Autofahrer unabhängig von den Lichtverhältnissen draussen gut sichtbar.

Die Idee mit den selbstleuchtenden Fahrbahnmarkierungen lässt sich sogar noch weiter spinnen: Mit Kunststoffen, die nur in einem bestimmten Temperaturbereich phosphoreszieren, zum Beispiel bei weniger als 4°C, könnte man Glatteis-Warnungen aufbringen, die nur dann leuchten, wenn es kalt genug für Glatteis ist.

Zusammenfassung

Fahrbahnmarkierung muss viel und lange aushalten – und deshalb aus besonders widerstandsfähigen Stoffen bestehen. Chemiker können Kunststoffe mit genau diesen Eigenschaften entwickeln. Vorübergehende Markierungen in Baustellen müssen sowohl widerstandsfähig als auch leicht zu entfernen sein. Solch widersprüchliche Eigenschaften sind für Kunststoffdesigner besonders herausfordernd und nicht selten unlösbar.

Eine weitere Herausforderung ist der Abrieb von Fahrbahnmarkierungen, der als Mikroplastik in die Umwelt gelangt. Das zu vermeiden ist ein lohnendes Ziel der stetigen Weiterentwicklung von künstlichen Werkstoffen wie Fahrbahnmarkierung. Andere Ziele können ganz neuartige Eigenschaften dieser Stoffe sein, wie Phosphoreszenz, die selbstleuchtende Markierungen ermöglicht.

Ein Kunst- bzw. Werkstoff ist somit kaum ein „fertiges“ Material, das unverändert bis in alle Ewigkeit weiter verwendet wird. Stattdessen entwickeln Chemiker die Materialien unserer Alltagswelt ständig weiter, um sie nützlicher, weniger gesundheitsschädlich und umweltverträglicher zu machen.

Und welche Arten Fahrbahnmarkierung sind euch schon begegnet? Habt ihr bestimmte Eigenschaften oder Mängel beobachten können? Seid ihr vielleicht sogar schon einmal auf Roosegardes phosphoreszierender Teststrecke in den Niederlanden unterwegs gewesen? Oder habt ihr beruflich mit Fahrbahnmarkierung zu tun?